華やかなペルセウス座流星群の極大を過ぎ、まもなくしてから、はくちょう座κ流星群(κはカッパと読みます)が極大を迎えます。しかし出現数は1時間あたりに最大でも3個から5個程度しかなく、寂しい小さな流星群です。はくちょう座κ流星群は単に、はくちょう座流星群とよばれることがあります。

2023年のはくちょう座κ流星群は、8月17日に空が暗くなってから一晩中良い条件で観測することができます。17日21時の月齢が1.1で前日が新月ですから、月の条件は最高です。

また、極大時刻は17日の20時ごろです。夜間の時間帯で輻射点の位置も高いですから、極大時刻も最高です。といっても、もともと出現数が少ないですし、極大が8月上旬になる年もあるような、いい加減な流星群です。極大時刻を気にしてもあまり意味がないかもしれません。

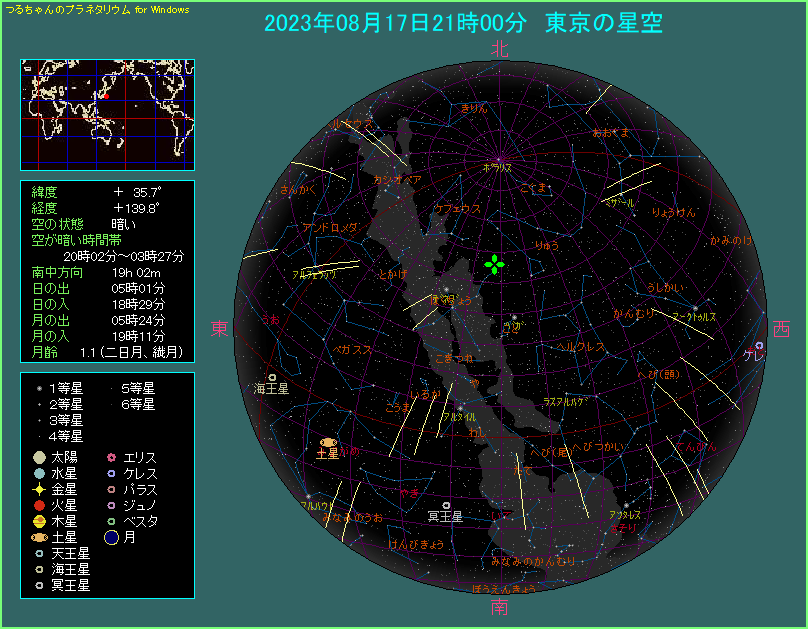

下の星図は17日の21時ごろに、東京で見た場合の流星出現イメージです。流星が飛び出す方向にあたる輻射点(放射点)が一番高い位置にありますから、多くの出現が期待できます。しかし、はくちょう座κ流星群は小さな流星群です。例年なら1時間あたりに3個程度ですから、出現数には期待しない方がよいでしょう。

はくちょう座κ流星群は、ゆっくりと流れて末端で爆発するのが特徴です。一度見るととても印象に残りますので、がんばってご覧になってください。

はくちょう座κ流星群の出現イメージ |

|

はくちょう座κ(カッパ)流星群は、はくちょう座κ星付近から流星が飛び出すように見えることから、このようによばれます。流星が飛び出す輻射点(放射点)は、りゅう座との境界付近です。このため、以前はりゅう座流星群とよばれていたこともありました。なるほど、はくちょう座κ星は白鳥が広げた羽の先端部分に位置しており、すぐ近くに竜の頭が見えます。

活動期間は8月8日から8月25日です。最も流星が多く流れる極大日は、例年8月18日頃です。ペルセウス座流星群の活動期間と重なっており、同流星群の極大を迎えた後に、はくちょう座κ流星群が極大となります。

はくちょう座は夏を代表する星座の一つです。それだけに時期的にはピッタリで、輻射点が夕方から夜明け前まで一晩中見えています。ですからほとんど一晩中、流星観測することができます。

東京の場合ですと、極大日に輻射点(放射点)が南中するのは22時頃ですから、この前後がベストな時間帯です。といっても月明かりのない時間帯を選ぶことが大切で、そちらを優先すべきでしょう。もともと出現数が少なく極大がはっきりしない流星群ですから、極大時刻はそれほど意識する必要がありません。

輻射点が南中する頃は輻射点の高度が60度を超えていますから、全天にわたって流星が流れます。特にどちらの方向が良いということはありませんので、全天をまんべんなく見渡すのがベストです。しかし夜明けが近づくにつれて、はくちょう座が西へ傾いていきます。それとともに輻射点の高度も下がってきて、観測条件が悪くなります。

はくちょう座κ流星群に属する流星は、地球へ飛び込む速さは秒速25Kmくらいです。ずいぶん速いように思いますが、流星としては遅い方で、ゆっくりと流れます。また、末端で増光して爆発する特性を持っており、特徴ある流星群といえます。

流星の出現数は1時間あたりに最大で3個から5個程度しか見られません。根気良く観測しましょう。

流星の出現数は7年周期で増加する傾向があると言われています。次回は2021年になります。